Le Moulin d'Yvray

Les origines

Les premières mentions du village remonte à 1036 où il est fait référence d'un lieu qui s'appelle « Ivriacus » (Yvré) sur l'actuel commune d’Étriché.

Ancienne agglomération, formée sur la grande voie d’Angers au Mans, aux abords d'un groupe de Moulins, appartenant au XIe siècle, au seigneur de Juvardeil, plus tard au seigneur du Plessis-Chivré.

On en comptait trois au XVIe siècle.

Une porte marinière permettait aux chalands de passer.

Le village était autrefois sur un double passage routier et fluvial, ce qui générait des activités intenses et variées, liées aux métiers de charrons, tonneliers, pêcheurs, passeurs, mariniers, maréchaux-ferrants, hôteliers… Et tous les autres petits métiers vivant directement ou indirectement de la Sarthe et du passage.

La canalisation de la Sarthe

La canalisation de la boire du Poirier vers 1850 et l'élévation du niveau de l’eau au profit de la minoterie de Cheffes ont noyé les anciens Moulins installés depuis le Moyen-Âge sur le bras historique de la Sarthe.

La circulation fluviale fut facilitée par le passage d'une seule écluse au lieu des quatre portes marinières initiales, mais elle était détournée du village. Petit à petit, l'activité du village a décliné.

La construction du port date de 1880 à la demande des habitants du Moulin d’Yvray.

L'arrivée du chemin de fer en 1862

Le trafic fluvial sur la Sarthe a rapidement décliné après la construction de la voie ferrée en 1862.

L'arrivée du chemin de fer a modifié le passage de la route. La circulation a été reportée au-dessus de la ligne. Le village a vu se réduire la fréquentation de passage. La tranquillité s'est installé mais les commerces ont disparu.

C'est en 1980 que la SNCF décide de la suppression des deux passages à niveau et de la construction d'un pont routier, surplombant la voie ferrée électrifiée, pour l'accès direct au village.

La chapelle

Construite à la fin du XVe siècle, elle fut consacrée le 25 novembre 1498, comme l'atteste le document retrouvé dans l'hôtel qui contenait une relique de Saint-Étienne.

Cette chapelle est dédiée à Saint Jean-Baptiste. Elle présente un pignon avec une porte en anse de panier et un clochetons en pierre où, avant la Révolution, pendait une cloche provenant de l'ancien prieuré de l'abbaye de Ferrières.

À l’intérieur, figure une balustrade en bois et un bénitier inclus dans le mur. Le retable (mise au tombeau du Christ) est conservé au musée Saint-Jean d'Angers. Sa reproduction est visible à l'église Saint-Hilaire d’Étriché.

Des mariages furent célébrés dans la chapelle jusque fin XVIIIe. En 1792, la chapelle fut confisquée puis mise en vente et rachetée par trois particuliers qui l’ont conservée en l’état.

La chapelle est mentionnée dans les documents cadastraux depuis 1940.

Les personnages historiques

Madame Marie Chasserie : une martyre de la révolution.

Elle était attachée à la royauté et à la religion. La visite de son fils, engagé dans les armées royales, a généré sa dénonciation par un voisin.

Arrêtée par les patriotes, puis, emprisonnée à Angers, elle fut conduite en même temps que 300 filles vendéennes au Champ des Martyrs pour y être fusillée le 15 avril 1794.

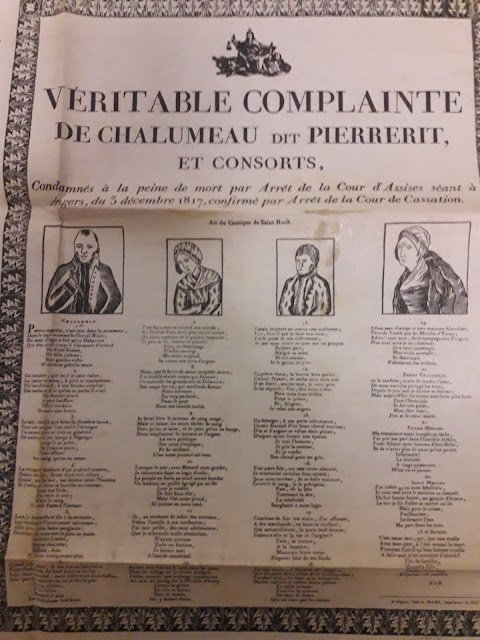

PIERRERIT

Connue sous le nom du « drame du Moulin d’Yvray », cette affaire s'est déroulée il y a 200 ans, au printemps 1817.

Le 4 mai, un noyé est retrouvé à la porte marinière de Porte-Bise. En réalité, il s'agit d'un homme assassiné et jeté dans la Sarthe. Identifié, le cadavre est celui d'un voyageur qui s'est arrêté à l'auberge de la Boule d’Or, le 19 avril 1817.

La victime s'appelle François-Xavier Delœuvre, « un artiste dramatique », parisien, natif de Lyon.

Avant même l’identification du « noyé » qui présente des blessures à la bouche, les soupçons se portent sur la famille Chalumeau, et notamment sur Pierrerit.

C'est son gendre, Louis Ménard, qui tient l'auberge de la Boule d’Or avec sa femme Anne, fille Chalumeau. La famille n'a pas bonne réputation. Leur fortune a grossi rapidement, trop rapidement aux yeux des villageois.

C'est une succession de découvertes et de rumeurs qui vont conduire Pierrerit et sa famille devant le tribunal. D'abord un non-lieu est prononcé à Baugé. Le procureur du roi relance la procédure. Le 14 août 1817, la Cour d'Appel est saisie de l’affaire.

Après l'exhumation du cadavre, l'autopsie confirme la thèse du crime.

La servante finira elle-même par confirmer.

La peine de mort tombe le 3 décembre par la Cour d’Assises.

Cette histoire sordide comprend des rebondissements, implique plusieurs personnes condamnées et exécutées sur l'échafaud.

L'exécution s'est déroulée le jour du Mardi Gras de l'an 1818 sur le Champ-de-Mars à Angers.

Cette saga a marqué les esprits les contemporains et a donné lieu à la rédaction de livres, pièces de théâtre, complaintes, articles.

Article rédigé par LAMY - association Loisirs Animation du Moulin d'Yvray